8月16日、第2回かながわ健康支援セミナー(主催・当協会)が開催された。講師に独立行政法人国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センターの研修指導部長・堀越勝先生を招き、「認知行動療法とその予防的応用」のテーマで講演が行われた。当日は企業・団体の健康管理スタッフら110人(84団体)が参加。

8月16日、第2回かながわ健康支援セミナー(主催・当協会)が開催された。講師に独立行政法人国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センターの研修指導部長・堀越勝先生を招き、「認知行動療法とその予防的応用」のテーマで講演が行われた。当日は企業・団体の健康管理スタッフら110人(84団体)が参加。

認知行動療法(Cognitive behavioral therapy 以下CBT)は1950年代にアーロン・ベック(米・精神科医)が開発した心理療法。CBTは精神分析の流れを汲むもので1970年代に世に認められるようになる。精神分析の扱う「無意識」の領域ではなく「意識」を扱うことをアーロン・ベックは行ったのである。

CBTは当初、軽度のうつに効果が認められ、その後、不安症にも効果が認められた。性格障害やPTSD、また近年では統合失調症にも応用されている。CBTはダイエットや禁煙など生活習慣の改善にも使うことができるだけでなく、認知症の高齢者への対応など、対人支援の現場で幅広く活用されている。またCBTの応用は慢性疼痛や過敏性腸症候群へも良い結果をもたらしている、という。

CBTが現在ひろく受け入れられている背景には、「応用力の高さ」というものがあるようだ。

CBTの基本になるもの

人は育ってきたなかでその人固有の考え方ができあがる。その考え方のくせ、フィルターをとおして世の中や出来事に対応していく。堀越先生は「これは色眼鏡をかけているようなものです。CB

人は育ってきたなかでその人固有の考え方ができあがる。その考え方のくせ、フィルターをとおして世の中や出来事に対応していく。堀越先生は「これは色眼鏡をかけているようなものです。CB

Tでは色眼鏡の色を変える、ということをやるのです」という。

身体・思考・感情・行動・関係はそれぞれに密接に関係している。CBTでは感情を重視する。アーロン・ベックの娘で米フィラデルフィアのベック認知療法研究所所長ジュディス・ベック女史は「認知療法家が最も重視するのが感情である。患者が自分の非機能的思考を修整することで、症状が軽減され、最終的に感情的苦痛が和らぐことが、治療の主目的である」という。

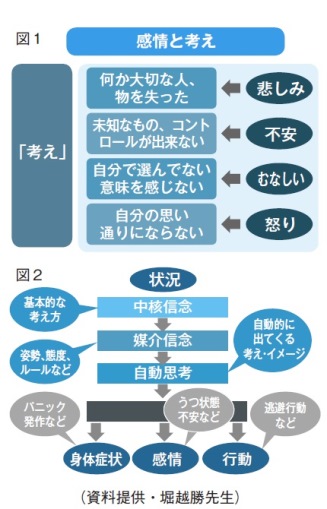

特に感情のなかでも怒り、悲しみ、不安といったネガティブ感情はアラームとして機能しているとCBTでは考える。悲しみは何か大切なものを失った時に起こるものであり、むなしさは自分で選んでいないことに無意味感を覚えている時に起こる感情(図1)。

そして問題には自分で変えられる問題と変えられない問題の2つがあり、もし自分で変えられる問題であれば「行動変容」を促す。変えられない問題であれば「認知変容」を促す。むなしさを感じている人には「自分自身で価値のあるものを選ぶ」という行動を促すのである。

しかし、大切な人を喪ったり、天災の被害を受けるなど、変えられない不条理な問題も人生には起こる。その場合は認知変容を支援していく。

問題が変えられるのか、変えられないのか、その時点ではわからない場合には行動と認知の両方にアプローチする。堀越先生は「だから認知行動療法なのです」という。

CBTの介入をしたことによって感情が変化したのか、つまり「気分の改善が起こっているか」をチェックしながら進めていくのが基本的な流れになる。そのためCBTの治療者は、心理療法の基礎である、共感技術やコミュニケーションスキルを習得していることが前提、という。

具体的方法は

セッション(面接)は15回ほど設定される。セッションの最初に、①認知行動モデル(図2)②障害の発生の仕組み③CBTによる回復の仕組み、を示し、人間のこころの成り立ちについて「心理教育」を行う。その成り立ち(公式)に自分をあてはめてみる「セルフモニター」を促し、セッションの間に持ち帰り課題として独自で実践して習慣化を目指す「ホームワーク」を行う。ホームワークは実験であり失敗してもOK、という治療者とクライアントが協働する関係が大切になる。

堀越先生はCBTの目指すところを中国の諺「夕飯の魚をあげるよりも魚の釣り方を教えた方が良い」と示した。