7月11日(木)、2024年度第1回かながわ健康支援セミナー(主催・当協会)をオンライン形式で開催。独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 化学物質情報管理研究センター ばく露評価研究部長 齊藤宏之氏が「職場における熱中症対策 ~熱中症発症メカニズムと、熱中症発生状況に基づいた、有効な熱中症対策について~」をテーマに講演した。熱中症は適切な対策と処置で、必ず防止できる災害であるとし、熱中症の発生状況やメカニズム、職場における有効な対策について解説した。

7月11日(木)、2024年度第1回かながわ健康支援セミナー(主催・当協会)をオンライン形式で開催。独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 化学物質情報管理研究センター ばく露評価研究部長 齊藤宏之氏が「職場における熱中症対策 ~熱中症発症メカニズムと、熱中症発生状況に基づいた、有効な熱中症対策について~」をテーマに講演した。熱中症は適切な対策と処置で、必ず防止できる災害であるとし、熱中症の発生状況やメカニズム、職場における有効な対策について解説した。

熱中症とは

熱中症とは、高温多湿な環境下で、体内の水分・塩分バランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称で、重症度によりⅠ度(軽症)~Ⅲ度(重症)に分類される。

Ⅰ度(軽症)には、皮膚血管の拡張により血圧が低下し、脳への血流が悪くなることで発生し、めまいなどの症状があらわれる熱失神や、大量の発汗後に、塩分を摂らずに水分だけを補給した結果、血液中の塩分濃度が低下し、筋肉が痙攣する熱痙攣がある。熱失神、熱痙攣は熱中症の初期症状と位置づけられ、涼しいところで安静にし、水分・塩分を補給し様子を見る。回復しなければ医療機関へ搬送する。

Ⅱ度(中等症)では、熱疲労(熱疲憊)があり、大量の発汗後、水分補給が追いつかず脱水症状をおこし、嘔吐や頭痛などの症状がみられる。以前は、Ⅰ度(軽症)と同様に現場での対処としていたが、現在は医療機関への搬送が必要と考えられている。

Ⅲ度(重症)に分類される熱射病は、体温上昇のため中枢機能や臓器に異常をきたした状態で、対応を誤ると命に係る。肌のカサつき、意識障害などがみられる。一刻も早く医療機関へ搬送する。

熱中症発生のメカニズム

暑熱ばく露によって体温が上昇すると、心拍数の上昇、皮膚血管拡張反応、発汗反応で熱を逃がして、体温を調節する。体温上昇を阻止できれば、熱中症にならないか、もしくは重症化を避けることができる。しかし、体温上昇が止まらなくなると熱射病(重症)を招き、高体温による筋肉や臓器の障害や死亡もしくは重篤な後遺症となってしまう可能性がある。暑熱ばく露による体温上昇がひきおこす熱中症は、軽症から重症への流れを止めることが重要。

熱中症の発生状況

熱中症の多くが生活環境で発生している。4割が住居で発生し、仕事場での発生は1割程度となっている。業種別の死傷者数では建設業が最も多い。次いで、警備業、農業、林業など、主に屋外作業の職種に多く、休憩所の確保が難しいことが原因である考えられる。大半は小規模事業所で発生しており、休憩所の問題など、対策が不十分である可能性が高い。

有効な熱中症防止対策

熱中症を防止する有効な対策として、暑熱ばく露の評価と軽減、休憩所の設置と休憩タイミング、水分・塩分の摂取、暑熱順化、健康管理、救急体制の整備などがある。

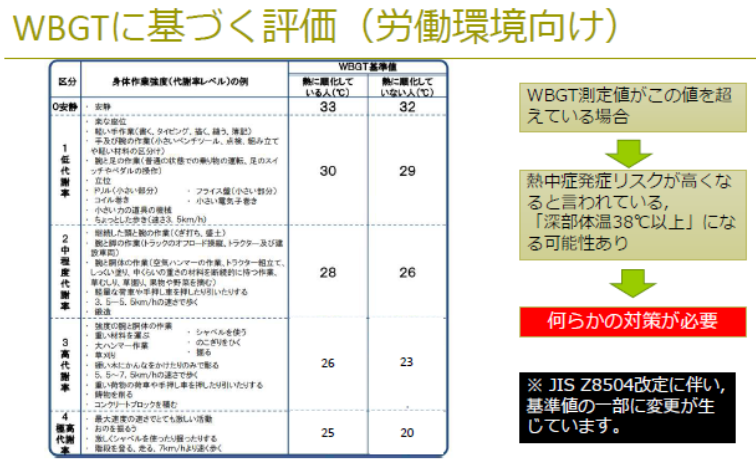

暑熱環境を測定・評価し、軽減につなげることが熱中症予防の第一である。熱中症のリスクを増大させる環境要因として、気温(高温)、湿度(多湿)、日射・輻射熱、気流の4つを評価する。そのための指標として用いられるのがWBGT(Wet Bulb Globe Temperature、湿球黒球温度)で、乾湿温度計と黒球温度計が、気温、湿度、気流、日射・輻射熱を測り、屋内と屋外で数値を算出する。市販のWBGT測定器のうち、JIS規格の「JIS B7922」が一般的だが、昨年規格が改正され「JIS B7922:2023」が最新のもの。黒球のない簡易測定器は精度が低く、特に屋外での使用には適さない。

WBGT測定値を労働環境向けの基準値表で、作業内容と熱に順化しているかを確認し、WBGT測定値が表の値を超えていて、熱中症リスクが高くなるといわれる深部体温が38℃以上である場合は、何らかの対策が必要である。衣服の素材などを加味した補正値も確認する。

複数個所での測定や測定値の作業者への周知が熱中症予防につながる。

休憩所の設置と休憩のタイミング

休憩所を設置しないと、休憩回数・時間増加や救急体制の整備も、ほとんど意味がない。冷蔵庫に飲み物を用意し、冷房が効いた場所で横になれる休憩所を確保できる現場では、熱中症の発症は少ない傾向にある。こうした整備が難しい現場では、作業現場などにある足場材と遮光ネットを組み合わせ、ミストファンを設置することで、効果的な休憩所を作ることができる。

また、休憩時間の延長、作業休止とする気温の設定など、WBGT値が超過した場合の対応をあらかじめ決めておくとよい。

暑熱順化とは

熱に慣れ、当該作業に適応すること、暑いときに効率的に汗をかけるようにする練習を指す。暑熱順化には、塩分の損失を抑えたり、汗がさらさらになり、蒸発・気化しやすくなる効果がある。本格的な暑さが始まる前から計画的におこなうとよい。帰宅時に1駅分歩く、半身浴などの方法がある。しっかりと暑熱順化をおこなっていても、長期休暇明けなど、暑さから遠ざかっていた場合は、同じ作業でも熱中症になりやすいため注意が必要。

水分・塩分の摂取

市販のスポーツドリンクの濃度の食塩が入った飲料を、500mlのペットボトル1本を30分~1時間程度で飲み終える頻度が目安。のどが渇いたと感じてから飲むのでは、どうしても不足してしまう。定期的にしっかりと飲むようにする。ただ、市販のスポーツドリンクは、糖分の摂りすぎに注意する。

高血圧症の場合、塩分を過度に摂らないよう主治医から言われているケースがある。ただ、厳格に守っていると熱中症を発症してしまう場合もある。汗で失われた塩分は補給するよう意識しておく。

健康管理

糖尿病、高血圧症、心疾患などいくつかの持病が熱中症リスクを上げるといわれている。雇入時健診など、こういった症状がある場合は注意が必要。

風邪、二日酔い、朝食抜き、睡眠不足などの体調不良も、脱水などで熱中症発症リスクを高める。アルコール飲料は脱水を招き、水分補給になるどころか逆効果である。朝食を抜くと、食物からの水分、塩分摂取がおこなえない、睡眠不足は体温維持能力が低下するなど、体調不良や不摂生は熱中症の発症リスクとなる。

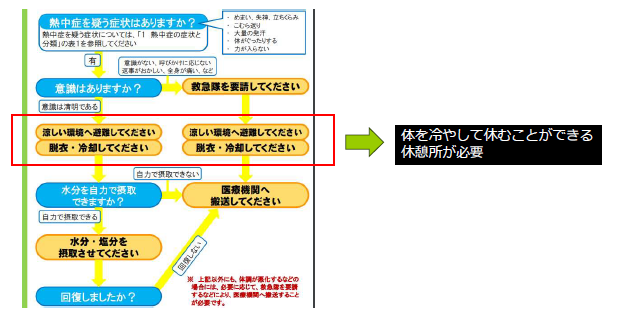

熱中症の救急処置 現場での対応

現場で対応する際、涼しい場所への非難、脱衣、冷却をする。

おわりに

熱中症はきちんと対策すれば、防げるものである。できることを確実に実施していくことが重要。WBGT低減対策が実施されているか、有効な休憩所の設置、休憩タイミング・サイクルを決める、水分・塩分の定期摂取、体温上昇防止を機能させるための計画的な暑熱順化、健康状態の把握、救急体制の整備を徹底することで、熱中症は防止することができる。

組織で熱中症教育を実施し、作業者の熱中症に対する意識を高め、自発的に対策をおこなうことも、熱中症予防の対策として重要である。

(2024.7.11)