老人保健法が施行された昭和57年以来、死亡率が減少し続けてきた子宮がん。検診の成果が非常によく現れた「優等生」であったが、ここにきて異変が起きている。10年ほど前から死亡率が横ばいとなり、最近では微増に転じているのだ。 その大きな要因とみられているのが、「子宮頚がんの増加と若年化」である。こうした状況のもと、昨年、(社)日本産婦人科医会がん対策委員会では、子宮頚がん検診者の五歳引き下げを提言。それを受け、県では「対象年齢を25歳に引き下げることが望ましい」とする「子宮がん検診実施指針」を制定した。

なぜ25歳なのか。そして引き下げで期待される効果は? 県成人病検診管理指導協議会委員でもある県立がんセンターの中山裕樹婦人科部長と、当協会婦人科の岡島弘幸医師に尋ねた。

「子宮頚がん患者は明らかに若年化している。その度合いは急激で、我々も驚くほど」と語る中山部長。県立がんセンターにおける頚がん患者の平均年齢は、1980年の53歳から、90年は49.9歳、2000年は46.6歳と、10年ごとにほぼ3歳ずつ若返っているという。

「子宮頚がん患者は明らかに若年化している。その度合いは急激で、我々も驚くほど」と語る中山部長。県立がんセンターにおける頚がん患者の平均年齢は、1980年の53歳から、90年は49.9歳、2000年は46.6歳と、10年ごとにほぼ3歳ずつ若返っているという。

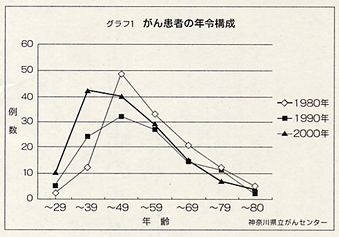

年齢構成をみると、20~30歳代の患者は、10年ごとに倍近くにふえている(グラフ1)。今年10月16日までの実数でも、141例中、20歳代が10例(7.1%)、30歳代が47例(33.3%)で、すでに2000年を上回った。

中山部長が懸念するのは、異形成(前がん状態)や初期がん(0?Ⅰa期)だけでなく、進行がん(Ⅰb期以上)までもが若い世代に増えている点だ。20代では、まだ大部分が異形成や初期がんだが、30代になると進行がんの割合が急にふえるという。

「これは当院での状況ですが、おそらくは近年の全国的な傾向と考えていいでしょう」(中山部長)

子宮頚がんは、初期がんといわれるⅠa期までなら、レーザーメスによる子宮頚部の円錐切除や光線力学的治療(光感受性物質を利用し、切らずに治す)の適応となり、子宮が温存できる可能性が高い。温存できれば、治療後の妊娠・出産も充分可能だ。

ところが、Ⅰb期以降になると、転移の危険性が出てくるため、広汎子宮全摘や放射線治療が必要となり、妊娠・出産はのぞめなくなる。とくに子供が欲しい人にとっては、治療後のQOLの面で、両者の違いは非常に大きい。だからこそ「Ⅰa期以前にみつける体勢を整えたい。それには検診年齢の引き下げが急務」と、中山部長は力説する。

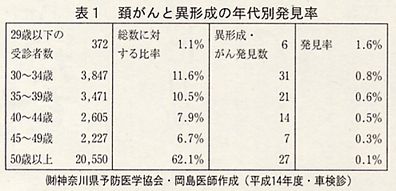

一方、岡島医師は、実際の検診結果にもとづく検討から、「子宮頚がんについては、やはり対象者の引き下げが必要」という。当協会で実施している子宮頚がんの車検診のデータから、異形成および頚がんの年代別発見率を見ると表1のようになっている。

一方、岡島医師は、実際の検診結果にもとづく検討から、「子宮頚がんについては、やはり対象者の引き下げが必要」という。当協会で実施している子宮頚がんの車検診のデータから、異形成および頚がんの年代別発見率を見ると表1のようになっている。

50歳以上を基準にすると、30歳代後半の発見率は6倍、同前半では8倍であり、29歳以下ではじつに16倍という数字になっている。また、若い世代ほど、当然のことながら再診者は少なく、29歳以下では初診者が99%を占めるという。

「これらの数字から、頚がんについては検診の効果という面でも、若い初診の人の掘り起こしがいかに重要か、おわかりいただけるでしょう。4050歳代以降の継続的な検診ももちろん大切ですが、頚がんの若年化が進むいま、せっかくのシステムを有効に活用するためにも、ぜひ若い世代を検診に誘導したいところです」(岡島医師)。

頚がんの若年化と増加傾向の背景には、重要なファクターとして「初交年齢の低下」があるとみられている。

頚がんの若年化と増加傾向の背景には、重要なファクターとして「初交年齢の低下」があるとみられている。

頚がんは、性経験がない人にはみられないことが昔から知られ、STD(性感染症)との関連が指摘されてきた。いまではヒトパピローマウイルスと深い関係があることがあきらかにされている。 「これはSTDの一種である尖形コンジロームを起こすウイルスですが、無害ないぼを作る型も多く、DNAのタイプは全部で90種ほどある。そのうち、16型、18型、またはそれらの関連型に発がん性があることがわかっています。」(岡島医師)。特定の症状をおこさずにうつることもあり、極端にいえば、性交渉がある全ての人に感染の危険性があるという。

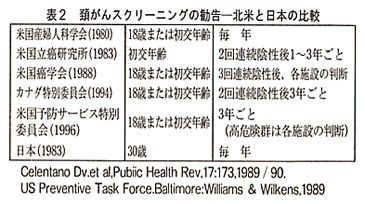

欧米では、子宮頚がん検診の開始年齢を18歳、20歳、あるいは初交年齢とするところが多い。表2は米国・カナダの例だが、「勧告」に過ぎないとはいえ、日本の現状と比べると年齢の開きがあまりに大きい。

そもそもこの点から、産婦人科医会では、検診対象年齢の引き下げを以前から提唱してきた。対象者を30歳以上とする老人保健法の縛りがその拡がりを阻んでいたが、平成10年度、検診費用の一般財源化に伴い、検診事業の実施主体が市町村になったことで大きなはずみがついた。 そんな中、冒頭であげたように、神奈川県はいちはやく対象年齢の引き下げ指導に動いた。現時点でこうした動きがあるのは、茨城県など少数の都道府県に過ぎない。この動きを失速させない市町村の取り組みが期待される。

「初交年齢の低下という時代の流れは止められない。ならば、それに合う形に検診制度を変えていかなければならない」と中山部長。確かに、この面での対応の遅れが、若年層の子宮頚がんの早期発見を妨げているとしたら見逃せない問題だ。 中山部長によると、「25歳に下げるのは、じつは当面の目標。最終的には、欧米並に18歳、20歳あるいは初交年齢からを対象としたい」とのこと。岡島医師も「いまのところ、『結婚したら頚がん検診を進んで受けましょう』などの表現で受診をすすめている」という。

5歳引き下げはさしあたっての目標とはいえ、先の県立がんセンターのデータなどから、異形成や初期がんの発見例がふえることは確実とみてよさそうだ。

細胞診による子宮頚がん検診は、とりわけ精度がいいことが知られ初期がんの大半、異形成のほぼ全てが、検診によって発見されているというデータもある。

「すなわち、若い世代に受けてさえもらえれば、早期発見、ひいては負担・浸襲の少ない治療ができる。それが、医療費節減はもちろん、子どもを望む人が子宮を失わずにすむという意味で、少子化対策にもつながっていく」 この点は、今回、取材した両医師とも異口同音に強調していた。

自治体によって温度差はあるものの、県全体で見れば対象年齢引き下げに積極的な神奈川県。制度が整ったとして、その後は、どう啓蒙していくかが問われそうだ。 「神奈川には、都市圏ならではの啓発やフォローアップの難しさもある」(中山部長)だけに、そこをどうクリアするかも課題になりそうだ。協会としては、ホームページなどを活用しながら、若い世代にも検診の重要性を訴える工夫をし、頚がん対策の一助としていきたい。