|

保健師の三浦淳子氏(左)と戸井田彩加氏(右) |

『タニタの社員食堂』をきっかけに、世はまさに社食ブーム。しかしブーム以前から社員食堂を従業員の健康と結び付け、『ヘルシートライアル』という食生活改善プログラムを開発し、社内で活用しているのが、今回取材したコニカミノルタグループ*だ。

ここで日々働く人たちの健康を考え、さまざまな試みを実行している産業保健スタッフたち。そんな働く人に優しい、ホットな現場を訪ねてみた。

今回伺ったのは、コニカミノルタグループ内の東京都八王子市にあるコニカミノルタ総合サービス㈱(以下、八王子)。健康管理サポート部の産業保健スタッフ(保健師)にお会いした。![]()

『ヘルシートライアル』の開発

|

この日のヘルシーメニュー「イワシの蒲焼丼」は、カロリーを下げるためマンナンご飯になっている |

ここで開発された『ヘルシートライアル』とは、社員食堂を利用して①知識の提供 ②ヘルシーメニューの提供 ③食環境の整備をするというもので、2006年に八王子でスタート。現在では全国のコニカミノルタグループ13サイトで実施され、定着しているという。その内容の一部を以下に紹介する。

①知識の提供

食堂のテーブルに健康情報を入れたメニューたてを置き、定期的に情報を更新している(写真1)。また、メニューのプライスカード(価格表)に栄養価表示も行う(写真2)。

② ヘルシーメニューの提供

ラーメンやどんぶり物、定食などの通常メニューに加え、ヘルシーメニューとして、エネルギー700キロカロリー、塩分3・8グラム以下、脂質19グラム以下の栄養バランスを配慮したメニューを毎日提供している(写真3)。

③食環境の整備

生活習慣を変えるのは難しいので、気がつけば低エネルギーや減塩になっていたという工夫を食堂内でしている。

具体的には、ドレッシング容器の注ぎ口の穴を小さいものに変えたり(写真4)、

|

写真1 |

醤油さしを1滴さしにしたり(写真5)、スープをすくわずに具だけ食べられるように穴あきレンゲ(写真6)を用意したり、スープを飲み干しても総量で減塩になる上げ底どんぶり(現在は八王子のみで使用)(写真7)などの設置をしている。

そもそも、このプログラムを開発しようとしたきっかけは何だったのか。保健師の三浦淳子さんと戸井田彩加さんに聞いた。

「1対1での保健指導に限界を感じていました。ポピュレーションアプローチとして何か方法がないかと考えたときに、まったく新しいことをするのは敷居が高く、もともとあった社員食堂を活用して何かできないかと食堂管理部署に相談しました。そして一番大きい、この八王子でトライアルしたのが始まりです。八王子の食堂は従来からメニューが多く、メニュー作りが始めやすかったということもあります」。

ヘルシーメニューと並行して、健康情報の発信もしている。実際、テーブルにおかれている健康情報は9割の人が見ているという。

|

写真2 |

これらのポップ類は年間で計画を立て、産業医も含めたスタッフが持ち回りで作る。「食事をしながら難しいことはいやですから、一目でわかる工夫をしています」。さらに三浦保健師は「食堂のない小さいサイトには、オンラインで情報提供をします。またお茶を飲むスペースにポップを置き、ちょっとした時に健康の知識を高めてもらえればと思います」という。

|

写真3 |

|

写真4 |

|

写真5 |

|

写真6 |

|

写真7 |

運営スタッフの連携

ここの健康管理スタッフには管理栄養士がいないため、食堂のメニュー開発などは、外部の食堂委託業者に一任する形になっている。そのため、食堂委託業者との連携をとることが、このプログラム成功のポイントとなると考えられる。そのコツを三浦保健師に聞いてみると、「毎月1回、議題がなくても定期ミーティングを開きます。業者さんとは10年以上のお付き合いで、信頼関係がありますから、和気あいあいで何でもいえる雰囲気です。そこでの雑談の中からアイデアが出て、企画につながることもあります」という。

スムーズな連携のために、①産業保健スタッフだけで決定しない ②食堂委託業者の作業工数やコスト面を意識し、無理な依頼はしない ③良好なコミュニケーションをとる、ということを三浦保健師はじめ、会社側は心がけているという。

さらにこのプログラムの運営には、食堂委託業者と運営をする産業保健スタッフとの連携だけでなく、プログラム全体を通して支援する社員食堂の管理部署の役割も大きい。三つの部門が連携をとることで全社展開ができ、定着化が図られているという。

プログラムの成果

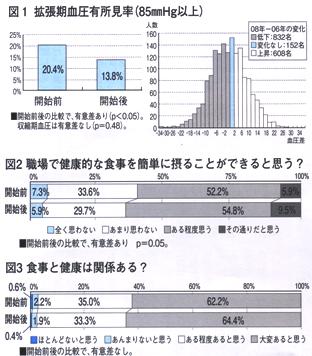

その成果は、徐々に現れているようだ。プログラムの検証結果として発表された『社員食堂を利用した生活改善プログラム〝ヘルシートライアル〟―第3報―(2009年日本産業衛生学会)』を参照すると、プログラム開始の前後比較で、BMIと拡張期血圧(図1)において改善が見られる。また、食行動に関するアンケートでも、変化があった(図2・図3)。

その成果は、徐々に現れているようだ。プログラムの検証結果として発表された『社員食堂を利用した生活改善プログラム〝ヘルシートライアル〟―第3報―(2009年日本産業衛生学会)』を参照すると、プログラム開始の前後比較で、BMIと拡張期血圧(図1)において改善が見られる。また、食行動に関するアンケートでも、変化があった(図2・図3)。

「社員食堂での取り組みだけでこうだとは厳密にはいえないと思うのですが、特定保健指導のときに、ヘルシーメニューを食べていてやせたという声はあります」と戸井田保健師。「たとえば健診結果が返ってきた直後は、食堂で揚げ物の出が悪いというように、健康と食事の意識付けができてきていると思います。また、年次を追って健診結果を見ていると、改善が見られます。でもそれはヘルシーメニューを食べたからというより、啓発活動によって、健康への意識付けが成功しているからだと思います」と、三浦保健師。

今後の課題としては、この定着化したプログラムがマンネリ化しないための企画を用意し、いかに従業員全体を巻き込んで、自分の生活習慣を見直し、改善するきっかけにしてもらうかだという。

「ヘルシーメニューを基準に、自分の食事量や味の濃さの目安にしてもらえれば、ヘルシーメニューの役割は成功だと思います」と三浦保健師。

今回の取材に同行した当協会の田中恭子管理栄養士は、「食堂運営を外部業者に委託している場合、給食委託業者が直接、会社側の健康管理スタッフと連携をとるのは難しいのが実状です。でも、健康管理スタッフも給食会社も〝何かしたい〟と思っているはず。今回伺ったコニカミノルタさんのように、委託元と委託先の垣根を越えて、お互い専門職として尊重し合いながら連携をとっていくというのは理想ですね。職場に給食施設がなくても、お弁当業者などと協力をするという方法もあります。また、本紙一面で紹介したような、管轄の保健福祉事務所や当協会のような管理栄養士のいる機関に問い合わせてみるというのも一つの方法です」と話した。

(健康かながわ2012年6月号)